Etsy의 비판없는 자아비판

by 김상훈

모든 사람들은 실수하게 마련. 실수를 다시 하지 않는 게 중요하다고 말은 하지만, 어떻게 다시 실수를 하지 않게 만드는지가 사실 실수 자체를 줄이는 것보다 훨씬 더 중요하다. Etsy에서 실수를 줄이기 위해 사용하는 방법은 실수를 비난하지 않는 것. 비난하지 않을 뿐만 아니라 실수를 한 사람에게 다음에 실수를 하지 않도록 시스템을 개선하는 업무를 맡긴다.

일반적으로 기업에서 쓰는 방식은 이렇다. 1. 실수가 생긴다 2. 관련자를 찾는다 3. 문책하거나 해고한다 4. 다음 관련자는 실수가 생기면 실수를 감추려고 책임을 돌리거나 혹은 실수가 없었다는 듯 위장한다 5. 더 큰 실수가 생긴다.

Etsy의 방식은 좀 다르다. 1. 실수가 생긴다 2. 관련자를 찾는다 3. 문책하는 대신 실수 개선 업무를 맡기고 시스템 개선의 모든 권한을 준다 4. 실수가 줄어드는 시스템이 완성된다 5. 동일한 실수가 크게 줄어든다.

이런 시스템이 거저 생기는 건 아니다. Etsy는 몇 가지 독특한 방식을 만들었다. 비즈니스 인사이더는 이 방식에 대한 기사를 써서 화제를 모았는데, Etsy의 운영담당 수석부사장 존 올스포가 좀 더 구체적이고 자세한 내용을 소개했다.

| First Stories | Second Stories |

| Human error is seen as cause of failure | Human error is seen as the effect of systemic vulnerabilities deeper inside the organization |

| Saying what people should have done is a satisfying way to describe failure | Saying what people should have done doesn’t explain why it made sense for them to do what they did |

| Telling people to be more careful will make the problem go away | Only by constantly seeking out its vulnerabilities can organizations enhance safety |

대표적인 방법이 '두번째 이야기'. 그러니까 첫째 이야기(First Stories)는 우리가 알던 실수에 대한 고정관념이다. 인간의 실수란 실패의 원인이고, 실패를 막기 위해서는 실수했던 사람이 마땅히 취했어야 할 조치들을 되새겨야 하며, 사람들을 더 조심하게 만들어야 문제가 해결된다는 것이다. 하지만 두번째 이야기는 다른 방법으로 문제에 접근한다. 인간의 실수란 조직 내부에 감춰져 있던 취약점이 시스템 바깥으로 드러난 결과란 것이다. 따라서 실수했던 사람이 마땅히 취했어야 할 조치를 얘기해봐야 도대체 왜 그 사람들이 그런 조치를 취하지 않았는지는 설명할 수 없다. 따라서 문제를 해결하려면 조직을 운영하는 시스템의 취약점을 끊임없이 살펴야만 한다는 것이다. 첫째와 둘째 이야기는 전혀 다른 관점으로 실수에 접근한다. 당연히 Etsy는 실수에 두번째 이야기로 접근한다.

이렇게 되면 실수가 생겼을 때 실수를 저지른 사람은 즐거운 마음으로 자신의 실수에 대한 디테일을 조직에 설명하기 시작한다. 자기가 뭘 실수했는지 가장 잘 아는 사람은 자기 자신이니까 당연히 경험은 생생하고, 전달도 잘 된다. "넌 그 때 이렇게 했어야 했어. 그래야 그 실수가 안 생겼지!"라는 말만 꾹 참는다면 이렇게 변화가 시작된다는 얘기다.

조심하지 않아서 실수를 했다, 미안하다, 이렇게 얘기하는 건 실수를 개선하는데 아무런 도움도 되지 않는다. 나중에는 더 조심하려다 더 큰 실수를 하게 마련이다. 시스템이 개선되지 않았으니까. 말은 쉬운데, 어떻게 이런 어려운 과정을 관리하는지 신기할 지경이다. 올스포는 여러 방법을 설명한다. 인상적인 대목들만 소개하면 이렇다.

- 실수가 생기면 우리는 '두번째 이야기'를 찾아낸다. 부주의가 원인이라고 간단히 얘기하는 대신 정말 여러 각도와 관점에서 실패를 분석한다.

- 실수를 처벌하는 대신 실수를 행한 사람에게 실수를 줄일 시스템 개선 권한을 부여한다. 그리고 조직 내 다른 구성원들에게 해당 실수에 대해 가르치도록 만들어 유사한 실수를 줄이게 한다.

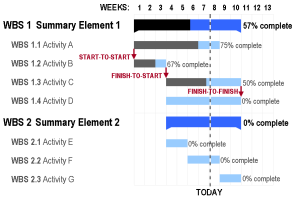

- 간트차트의 시작부분 담당자(주로 기획부서)가 실제로 일이 어떻게 완수되는지 완성부분 담당자(주로 실무부서)의 일을 상상하지 말고 직접 확인하도록 권한다. 실무부서에서도 기획부서에 끊임없이 실현가능성에 대한 피드백을 주고, '기획이 무리했다' 식으로 넘어가지 않도록 노력하게 한다.

마지막 부분이 와 닿았는데, 요즘 협업도구를 쓰면서 처음으로 간트차트를 실무에서 써보기 시작했다.

실수는 이 무리한 마지막 단계에서 자주 발생한다. 기획이야 완벽해 보이지만 실행하다보면 예상치 못한 변수가 수없이 생기니까. 그래서 기획팀에게는 실행 과정을 직접 보는 게 중요한 일이 된다. 실행팀에게는 단계별로 피드백을 정확히 주는게 중요한 일이 되고. 하지만 현실에선 기획팀이 "해보지도 않고 무슨 소리"라며 권위로 일을 밀어내고, 실무팀에선 "탁상공론이나 벌이는 기획팀 노름"이라며 실수를 해부해 드러내기보다 그냥 덮고 넘어가기 급급하다. 그러니, 언제나 아는 것만큼 실제로 행하는 것이 중요하게 마련이다.