NHN 매트릭스

by 김상훈

1970년대의 유물인 BCG매트릭스는 사실 요즘은 별로 쓰이지 않는다. 이 네 칸짜리 사각형 도표가 설명하지 못하는 게 너무 많기 때문이다. 그런데도 NHN의 조직 개편을 보면서 다시금 보스턴컨설팅그룹의 이 옛 매트릭스 생각이 났다. 물론 NHN이 과거의 유물을 끌어다 조직 개편을 했다는 얘기는 아니다. 다만 이 틀로 NHN의 변화를 바라보면 왜 이런 선택을 했는지 좀 더 쉽게 이해가 간다. 원래 분석 도구란 게 그런 거니까. 6일의 조직개편안은 2000년 네이버와 한게임이 합병해 지금의 NHN이 생겨난지 13년 만에 생긴 가장 근본적이고 큰 변화다. 바꿔 말하면 시장이 13년 전과 비교해 너무너무 변했다는 뜻이다. 구글과 페이스북은 물론, 카카오 같은 경쟁사도 생겼다. 더 이상 예전처럼 네이버 없이는 인터넷을 말할 수 없는 세상도 아니다.

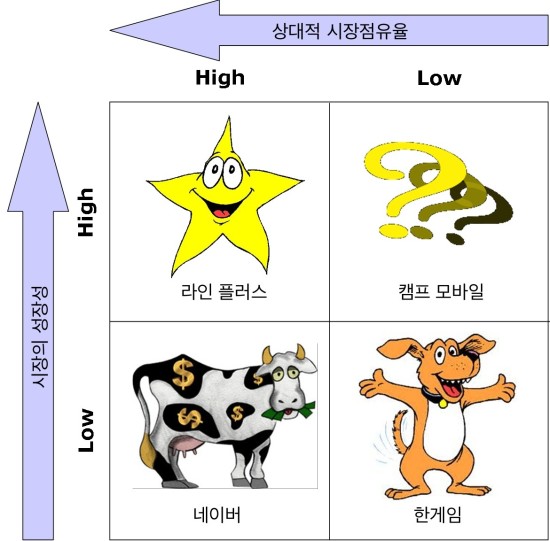

그래서 2개의 자회사를 만들고 한게임도 분할을 고려한다는 발표를 내놨다. 회사를 네 개로 나누겠다는 얘기다. 그래서 BCG매트릭스가 생각났다. BCG매트릭스는 현재의 상대적 시장점유율과 앞으로의 성장가능성에 따라 네가지로 사업영역을 구분한다. 여기엔 전제가 깔려 있는데, '상대적 시장점유율'이 높다면 이익도 높다는 게 전제다. 상대적 시장점유율이란 단순한 시장점유율이 아니라 가장 큰 경쟁자에 대비한 시장점유율이다. 예를 들어 30%의 시장점유율을 갖고 있는 제품이 있다고 했을 때 가장 큰 경쟁자의 시장점유율이 60%라면 상대적 시장점유율은 50%다. 반면 똑같이 30%의 시장점유율을 가져도 가장 큰 경쟁자의 점유율이 3%에 불과하다면 시장점유율은 1000%다. 이런 기준에 따라 현재 (상대적으로) 시장을 지배하면서 높은 이익을 내지만 앞으로의 성장가능성은 떨어지는 분야를 ‘캐시카우’로 분류한다. NHN에서는 검색광고 등을 주력으로 하는 네이버가 여기에 해당한다. 또 돈도 많이 벌고 성장성도 높은 분야를 ‘스타’라고 부른다. 일본 시장 1위에다 최근 글로벌 사용자도 1억 명을 넘었고, 구글 앱스토어에서 세계에서 가장 많은 매출을 내는 앱으로 꼽힌 모바일 메신저 ‘라인’이야말로 NHN이 내세우는 스타다. 가능성은 높지만 현재 돈을 벌지는 못하는 분야는 ‘?’(물음표)로 표시한다. NHN에겐 모바일 사업이 여기 어울린다. 그리고 '키워봐야 주인을 물지도 몰라서' 개(dog)로 묘사되는, 돈도 못 벌고 성장성도 떨어지는 분야가 있다. 한게임이 지금 캐시카우와 개 사이의 어딘가에 존재하고 있는 게 아닐까.

BCG매트릭스가 요즘 잘 사용되지 않는 이유는 이게 기업의 투자를 결정하는 분석 도구였기 때문이다. 보스턴컨설팅은 사업을 이 매트릭스로 분류해 놓은 뒤 캐시카우 분야에서는 투자를 줄이면서 최대한 돈을 뽑아내라고 조언했고, 개가 된 사업은 정리할 것을 권했다. 그리고 스타에 투자를 집중하면서 물음표 분야에 대해서도 적절히 투자해 차세대 스타를 키우라고 컨설팅했다. 당연히 이런 식의 조언이 현실에서 먹힐 리가 없었다. 실제 비즈니스에서 벌어지는 일은 '개'라고 분류됐던 사업 분야가 혁신을 통해 스타가 되기도 하고, 스타인 줄 알았더니 개처럼 주인을 되무는 사업도 천지였다. 캐시카우에서 섣불리 돈을 뽑아내 물음표에 투자하면 회사가 휘청거리는 경우도 다반사였다. 현실은 결국 경쟁과 혁신, 실행의 문제인 경우가 많았다. 무엇보다 상대적 시장점유율이 수익성을 결정한다는 건 제조업 시대의 신화다. 닷컴 기업들의 수익성은 그렇게 움직이지 않았다.

그럼에도 불구하고 BCG매트릭스는 현재의 기업 상황을 판단하는 데에는 여전히 유용한 도구다. 아무리 시장에서 1위라고 해도 경쟁자를 늘 고려하게 만들고, 성장 가능성에 따라서 자원을 효율적으로 배분하게 도와주기 때문이다. NHN의 조직개편안도 이런 측면에서 보면 이해가 간다. 무엇보다 네이버와 한게임을 장기적으로 나누기로 했다. NHN으로 합쳐져 있는 게 서로의 발전을 방해하기 때문이다. 한게임은 네이버의 대중적인 소비자 기반을 흡수하며 성장했고, 네이버는 한게임으로 번 자금을 기반으로 고도화되던 선순환의 시기는 끝났다. 이제 네이버는 사행성 게임 논란의 한게임 때문에 대중적 기반이 훼손되고, 한게임은 네이버의 공공재적인 성격 때문에 수익 사업에 제한을 받는다. 두 회사의 분리는 당연한 수순이다. 어쩌면 한게임이 위 그림의 4사분면으로 가는 게 아니라 여전히 3사분면에 남게 만드는 방법이 바로 분사일는지 모른다. 성장가능성을 기준으로 생각하지 않는다면 이런 식의 분사는 할 이유가 없었다.

그리고 라인은 일본을 기반으로 봤을 땐 스타에 해당하지만 글로벌하게 봤을 땐 아직 물음표다. 1사분면에 남아있는 글로벌 사업을 빨리 2사분면까지 옮겨오는 게 '라인플러스'를 분사한 이유다. 경쟁자를 재정의한 덕분에 지금 같은 분류가 가능했던 셈이다. 캠프 모바일이란 자회사도 마찬가지다. 물음표라고 부르기엔 상대적 시장점유율이 매우 높다. 모바일에서도 네이버의 점유율은 압도적이니까. 다만 이는 검색 등 기존 네이버 서비스의 모바일 활용을 포함했을 때의 얘기다. NHN이 모바일에서 그나마 힘을 쓰는 건 네이버 검색과 라인인데, 이걸 뺀 모바일 전문 회사를 만들었다. 경쟁을 창의적으로 재정의했다는 생각이 든다. 캠프모바일이야 힘든 일을 해야겠지만, 거꾸로 생각하면 그만큼 회사가 지원하겠다는 의지로도 보인다.

분사는 주로 세 가지 정도의 이유로 진행된다. 하나는 분명히 성장할 수 있는 사업인데, 기존 회사 조직의 유산(legacy)이 발목을 잡아서 전혀 새로운 성장토양에서 사업을 성장시킬 필요가 있을 때 한다. SK플래닛(이 회사가 잘 하고 있느냐는 건 별개로)의 분사 같은 게 대표적이다. 두번째는 자금 확보를 위해 경쟁력이 있는 분야를 떼어내 다듬은 뒤 매각하기 위해서다. 구조조정 시기의 기업들이 이런 일을 많이 하는데 웅진코웨이가 최근 코웨이가 된 게 이런 사례다. 그리고 나머지는 특정 분야 기술 수준을 빠르게 높이기 위해서다. 제록스의 팔로알토리서치센터(PARC)라거나 SRI 출신들이 나가서 만들었다 애플에 인수된 시리(Siri) 같은 회사가 예가 되겠다. 캠프모바일과 라인플러스의 분사는 물론 첫번째다.

NHN은 한국적 사고로 성공한 회사다. 나중에 다시 적을 일이 있겠지만, 네이버 검색은 한국에서는 구글 검색과 다른 독창적인 장점이 있다. 그리고 이런 장점은 상당부분 한국의 언어적, 문화적 특수성에 대한 이해에 기반한다. 당연히 글로벌 사업을 벌이려 할 땐 이런 특수한 한국적 사고가 방해가 된다. 더 보편적인 접근이 필요하다. 게다가 일본에서 라인이 거둔 성공은 찬란하긴 하지만 우리 는 일본적인 게 세계적이지 않다는 사실 또한 잘 알고 있다. NHN에게는 이런 지역적 특수성을 벗어난 성장 토양이 필요했다. 이게 라인플러스의 배경이 됐을 것이다.(하지만 그렇다면 라인플러스 본사는 홍콩이나 싱가포르로 가야하는 게 아닐까?) 캠프모바일도 마찬가지다. 경쟁사 얘길 하면 좀 그렇지만, 카카오 예를 들어보자. 카카오는 태생이 모바일이다. 직원들은 모두 카카오 아지트로 하루종일 대화하고, 일을 본다. 공식 커뮤니케이션도 카카오톡으로 한다. 의사결정에는 20, 30대 직원들의 견해가 대부분 반영된다. 이석우 대표는 이런 말을 한 적이 있다. "우리보다 젊은 저 친구들이 모바일을 훨씬 잘 이해하는데, 경영진이 어떻게 감히 맘대로 결정을 내리겠어요. 직원들 얘기가 더 맞아요." 공부해서 이해하는 것과, 그 자체가 삶인 것의 차이는 생각보다 크다. 카카오톡이 라인보다 기능상 훌륭할 게 없어도 한국에서 시의적절하게 성공했던 게 이런 이유고, 이건 거꾸로 봐서 네이버가 구글이나 야후보다 기능상 훌륭할 게 없어도 시의적절하게 성공했던 이유기도 하다. 네이버는 닷컴세대의 문화지만 카카오는 모바일 세대의 문화다. 캠프모바일은 그래서 시대적 단절을 위해서라도 분당을 떠나야 했을 것이다. 과연 캠프모바일의 의사결정이 어떻게 이뤄질지는 앞으로 지켜볼 일이지만.